Decreto 279/2007, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013)

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Normativa Consolidada

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Normativa Consolidada

Datos de la publicación donde se genera esta versión:

BOJA núm. 49 de 11/3/2008

https://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/49/index.html

Procedencia: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

Versión: 12/3/2008

Tipo de versión: INICIAL

Vigencia: 12/3/2008

Estado actual: Disposición vigente

El Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 13 de junio de 2006, acordó formular el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013), como instrumento planificador para la orientación estratégica de las políticas sectoriales en materia de infraestructuras energéticas y de fomento de las energías renovables, así como las actuaciones en materia de ahorro, eficiencia y diversificación energética que se desarrollen en Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud del art. 49 de su Estatuto de Autonomía, tiene las competencias en materia producción, transporte y distribución de energía, estas competencias, de acuerdo con el Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, están asignadas a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

El Gobierno Andaluz, consciente de la importancia que, para la Comunidad Autónoma tiene una adecuada planificación, ordenación y coordinación de las actuaciones en materia de energía, viene desarrollando desde hace años planes sectoriales en este campo. Estos trabajos se plasmaron en 2003, con la aprobación del Plan Energético de Andalucía (PLEAN) 2003-2006, cuyas actuaciones culminaron en 2006, fruto del cual ha sido la mejora de la calidad de suministro eléctrico y gasista así como el impulso decidido de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética.

El Protocolo de Kyoto, las Directivas de la Unión Europea, el Plan de energías renovables 2005-2010, la Estrategia de ahorro y eficiencia energética 2004-2012, la Planificación de los sectores de electricidad y gas de España, así como la Estrategia andaluza ante el cambio climático, la Estrategia andaluza de desarrollo sostenible Agenda 21 Andalucía y el Plan andaluz de acción por el clima 2007-2012, constituyen referencias ineludibles en la política energética andaluza.

En el marco del documento de la Segunda Modernización así como en el Plan de innovación y modernización de Andalucía (PIMA) y en el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de ordenación del territorio de Andalucía, se encuadra también el propósito del Gobierno andaluz de fomentar y controlar las actividades del sector energético de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente, con el objeto de conseguir la sostenibilidad energética en Andalucía.

Asimismo el VI Acuerdo de Concertación Social en su eje quinto recoge la necesidad de elaborar un nuevo plan energético sobre la base de los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kyoto.

Igualmente, la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía dispone y define en el artículo 1 su finalidad última, «conseguir un sistema energético sostenible de calidad», y establece la competencia del Gobierno de la Junta de Andalucía para elaborar y aprobar planes y programas en aplicación de la misma.

La elaboración del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013), se ha realizado conforme a las determinaciones previstas en su Acuerdo de 13 de junio de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER 20072013). La Comisión de redacción, en su reunión celebrada el día 1 de junio de 2007, aprobó la propuesta del Plan, remitiéndose el mismo a las Diputaciones Provinciales, Administración General del Estado, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, así como a los distintos agentes sociales que forman la Mesa de seguimiento y control del Plan Energético de Andalucía.

El Plan fue sometido a información pública, así como a informe de la Consejería de Economía y Hacienda y a la Consejería de Medio Ambiente con objeto de someterlo al procedimiento de evaluación ambiental establecido en la Ley 9/2006, 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Por último finalizado el periodo de información pública y audiencia y tras informe de la Comisión de redacción de fecha 20 de septiembre, se ha sometido el Plan a informe de la Consejería de Obras Públicas y Transportes a los efectos previstos en el art. 18.3 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Realizados los trámites anteriormente relacionados e incorporadas las alegaciones aceptadas, así como emitidos los informes favorables en las materias de planificación económica, presupuestos, medio ambiente y ordenación del territorio, se ha sometido al análisis de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos conforme a lo dispuesto en el art. 3.3. del Decreto 480/2004, de 7 de septiembre.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.6 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad de Autónoma de Andalucía y en el artículo 1.5 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 13 de noviembre de 2007,

DISPONGO

Artículo 1 Aprobación del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013)

Se aprueba el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013) que figura como Anexo al presente Decreto.

Artículo 2 Remisión del Plan al Parlamento de Andalucía

Se acuerda la remisión del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013) al Parlamento de Andalucía, a los efectos de dar cuenta del mismo, de conformidad con lo establecido en el punto 5 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 2006.

Disposiciones Finales

Disposición final primera Habilitación para el desarrollo normativo

Se faculta al titular de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición final segunda Entrada en vigor

El presente Decreto surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO

PLAN ANDALUZ DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA (2007-2013)

1. Introducción.

La planificación energética en Andalucía se enfrenta a un cambio de ciclo histórico marcado por la necesidad a escala planetaria de hacer frente de manera urgente y resolutiva al desafío que plantea abordar un suministro de calidad, seguro y suficiente de energía sin generar desequilibrios en el ecosistema global, especialmente los asociados al gran reto que plantea el cambio climático.

Hasta ahora los estudios de planificación energética se habían centrado en prever la demanda de energía que la sociedad iba a requerir en un período de tiempo determinado, teniendo como objetivo cubrir dicha demanda bajo un planteamiento que consideraba ésta como un recurso infinito. Sin embargo, la demostrada afección que este planteamiento y el actual sistema energético tiene en el medio ambiente y su importante contribución al calentamiento global del planeta, apremian a un cambio del modelo energético.

El Plan Energético de Andalucía 2003-2006 supuso un primer paso hacia ese cambio, con la aprobación por el Consejo de Gobierno de objetivos muy ambiciosos en materia de energías renovables y ahorro y eficiencia energética.

El presente Plan profundiza en esa senda, persiguiendo la aproximación a un nuevo modelo energético que dé respuesta a las necesidades de abastecimiento de energía de la sociedad andaluza sin generar desequilibrios ambientales, económicos y sociales, en el contexto de un desarrollo sostenible para Andalucía.

Esta pretensión se sustenta en una base sólida constituida por un marco legal en sintonía con los cambios que se persiguen y por compromisos concretos en las distintas políticas transversales.

Así, la Reforma del Estatuto de Autonomía fija el marco competencial de la Comunidad Autónoma en que reconoce explícitamente estas políticas a partir de la definición de competencias compartidas en energía en instalaciones de producción, distribución y transporte, en fomento y gestión de las energías renovables y en eficiencia energética.

Entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma establece el desarrollo industrial y tecnológico basado en la suficiencia energética, y entre los principios rectores contempla el impulso y desarrollo de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética. Para ello exhorta a los poderes públicos de Andalucía a potenciar las energías renovables y limpias, y a llevar a cabo políticas que favorezcan la utilización sostenible de los recursos energéticos, la suficiencia energética y el ahorro con el fin de evitar el cambio climático.

Asimismo, el documento general de planificación económica para el periodo 2007-2013, denominado «Estrategia para la competitividad de Andalucía» determina las orientaciones estratégicas básicas para el desarrollo de la actividad económica regional, considerándose referencia fundamental para el desarrollo de la planificación sectorial. Dicho documento, que dedica uno de sus ejes, en concreto el Eje 4 «Equilibrio territorial, accesibilidad y energía», al tema energético, se ha tomado como base para la redacción de este plan.

La coherencia de la planificación en materia de energía es fundamental para derivar el modelo actual hacia patrones sociales de sostenibilidad. De ahí que las premisas asumidas en este ámbito están recogidas en la planificación ambiental de la comunidad, en concreto en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010.

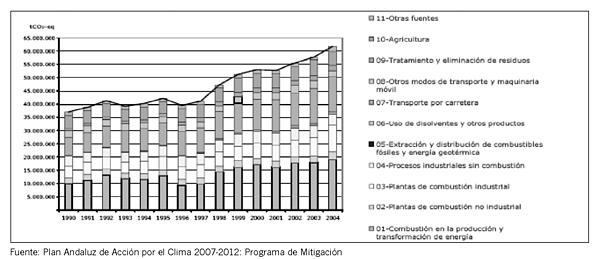

De otra parte, y enmarcado en la Estrategia Autonómica ante el Cambio Climático adoptada en 2002 por Acuerdo de Consejo de Gobierno, el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012: Programa de Mitigación, recoge entre sus áreas de actuación dos líneas estructurales de la política energética de la Junta de Andalucía: el fomento del ahorro y eficiencia energética y la promoción de las fuentes de energía renovables.

Cabe señalar que, como plan con incidencia en la ordenación del territorio, el PASENER ha tomado como base para su redacción lo establecido en el art. 17 de la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como se indica en la Disposición Tercera del Acuerdo de 13 de julio de 2006, por el que se aprueba la formulación del mismo.

Por otro lado, la aprobación del Código Técnico de la Edificación mediante el Real Decreto 314/2006, el nuevo marco retributivo a las energías renovables establecido en el Real Decreto 661/2007, la Ley 2/2207 de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y la Eficiencia Energética de Andalucía y la consolidación de la Agencia Andaluza de la Energía como instrumento para alcanzar el objetivo de optimizar, en términos económicos y medioambientales, el abastecimiento energético de Andalucía, conforman un marco robusto en el que cimentar los pilares principales de la política energética de la Comunidad autónoma andaluza en los próximos años.

2. Contexto energético global.

El uso de la energía es una constante en todas las actividades realizadas por el hombre. Desde el aprovisionamiento de alimentos hasta las distintas formas de ocio, pasando por el desarrollo de la actividad laboral, la sanidad, la educación o el transporte, requieren de una gran inyección de energía para su ejecución, siendo mayor la dependencia energética cuanto mayor es el grado de desarrollo de la sociedad que las demanda. La energía es la fuerza que hace que el mundo progrese.

Desde que el hombre empezara a valerse de la energía para realizar las actividades más elementales, como calentarse o cocinar alimentos, hasta la actualidad, la humanidad ha recorrido un largo camino que le ha llevado a explotar los recursos energéticos de origen fósil sin considerar el carácter finito de éstos, teniendo en cuenta la limitada capacidad del planeta para renovar dichos recursos, ni las posibles afecciones sobre el medio ambiente o la salud. El gran salto adelante de la sociedad occidental urbana se produce de la mano del aprovechamiento del enorme potencial energético acumulado en los combustibles fósiles; primero el carbón y después, con un crecimiento explosivo, el petróleo.

La palpable mejora experimentada en el siglo XX por la sociedad en relación con las tasas de supervivencia poblacional y los niveles de bienestar alcanzados están relacionados con las grandes posibilidades de producción de bienes y servicios que han desencadenado los aprovechamientos de los combustibles fósiles.

Las mejoras derivadas de este desarrollo se han repartido de forma desigual en el mundo, aunque es innegable el avance demográfico y el incremento de capacidad de sustentación global de población experimentada por el planeta. Mientras que una parte del mundo cuenta con la energía necesaria para cubrir no sólo sus necesidades básicas sino también las nuevas demandas derivadas del modo de vida que han alcanzado las sociedades de los llamados países desarrollados, más de un tercio de la humanidad carece de suministro eléctrico o de combustibles líquidos y gaseosos. La tensión generada por estas desigualdades y la presión sobre los recursos derivada de la aspiración del conjunto de los países a alcanza, alertando sobre los límites del actual modelo de desarrollo económico y social basado en un crecimiento sostenido de la demanda energética como factor ligado al grado de desarrollo.

Hasta finales del siglo pasado las crisis energéticas estaban provocadas por conflictos por el control de los recursos o por dificultades coyunturales en el sistema de producción/distribución. Sin embargo actualmente el tema central ya no son tanto problemas puntuales en el tiempo como cuestiones a largo plazo relacionadas principalmente con la escasez de las fuentes en las que se basa el modelo actual, que derivan en conflictos internacionales basados en posicionamientos estratégicos en zonas de mayor producción.

Pero si bien es cierto que el bienestar social, el crecimiento económico y la competitividad empresarial de las regiones se ven amenazados por la elevada vulnerabilidad del modelo ante futuros problemas de abastecimiento energético, en los últimos años se ha introducido una nueva variable que está siendo sin duda la fuerza impulsora que está provocando el cambio a marchas forzadas de la percepción mundial de la cuestión energética, el cambio climático derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Todo ello ha incidido de manera decisiva en las políticas energéticas adoptadas a nivel mundial y particularmente en el marco energético europeo y nacional, que progresivamente se van adaptando a los nuevos requerimientos mediante la introducción de aspectos novedosos en materia de energía y la formulación de importantes compromisos de cara a hacer frente a los nuevos condicionantes introducidos en el contexto energético en los últimos años.

Especialmente relevante será el aspecto tecnológico, la innovación y la investigación, claves para el desarrollo de las líneas estratégicas de actuación y el alcance de objetivos, principalmente en el campo de las energías renovables.

2.1 Cambio climático, la grave consecuencia de un modelo en crisis.

El objetivo que subyace en toda política actual es la búsqueda de la mejora de las condiciones de vida de la sociedad a la que va dirigida atendiendo a criterios económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, si se pretende que dicha mejora se mantenga o crezca en el tiempo, se generalice a todos los ciudadanos y no comprometa el bienestar de generaciones futuras, las actuaciones y medidas que se tomen al respecto han de estar coordinadas y ser analizadas de manera conjunta atendiendo simultáneamente a las tres dimensiones: social, económica y ambiental, lo que supone el camino para la consecución de un desarrollo que pueda identificarse como sostenible.

El término de desarrollo sostenible se definió en el llamado informe Brundtland (1987) de Naciones Unidas como aquel que permite «satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas».

Paulatinamente y de manera más acusada en los últimos años, la sostenibilidad ha ido introduciéndose en la agenda política de los países desarrollados, de tal manera que hoy día no se concibe un desarrollo que no incorpore esta premisa en sus fundamentos y no asuma los retos que plantea su consecución efectiva.

La energía constituye un nexo de unión fundamental entre los tres aspectos básicos de la sostenibilidad, ya que por su carácter transversal establece profundas relaciones con todas ellas. Es primordial para el crecimiento económico, para garantizar los servicios a la sociedad y tiene una indiscutible afección e interacción con el medio ambiente. Pero también la energía ha dado origen a los mayores desequilibrios distando el desarrollo conseguido gracias a ella de ser sostenible.

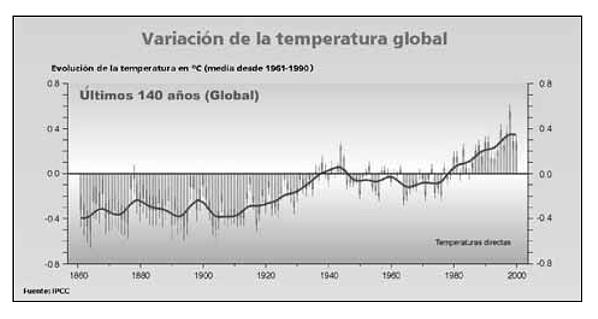

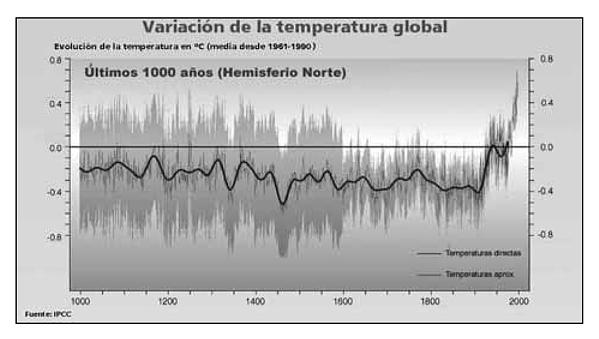

El calentamiento global observado en el planeta, del que hasta hace pocos años se consideraban sólo suposiciones y «ruidos de fondo en una amplia escala de tiempo», han pasado a estar refrendado por la evolución que han seguido y la verosimilitud de diversos indicadores que a tal respecto se han presentado. Y las previsiones de futuro no son precisamente tranquilizadoras.

El tercer Informe General del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas advertía ya que más de la mitad de los efectos del cambio climático se deben a la actividad humana frente al efecto de la variabilidad natural del clima. En dicho informe se indica que, en promedio, la temperatura ha aumentado aproximadamente 0,6°C en el siglo XX y que el incremento medio de la temperatura de la tierra podría oscilar entre 1,4 y 5,8ºC en 100 años, lo cual provocaría una considerable subida del nivel del mar debido a la expansión de océanos, cada vez más calientes, la alteración de patrones meteorológicos y el incremento del número e intensidad de fenómenos extremos, sequías o inundaciones, como rasgos del clima futuro.

En febrero de 2007 se hizo público el cuarto informe. A primera vista podría parecer que tan sólo añade unas variaciones en las estimaciones del incremento de temperatura medio del planeta debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, que se situará este siglo entre 1,8 y 4ºC, con una subida inicial de 0,2ºC por década en las próximos 20 años, con subidas posteriores de 0,1ºC por década. La situación podría ser aun peor con una horquilla de 1,1 a 6,4ºC si se incrementa la población del planeta y no se toman medidas drásticas para cambiar el modelo de desarrollo. En esta ocasión se asevera que el efecto antrópico es el causante, con un 90% de probabilidad, del incremento de la temperatura de la atmósfera terrestre por la emisión de gases de efecto invernadero en la quema de combustibles fósiles.

Pero lo particularmente relevante de este informe es su «unanimidad» en las bases científicas del calentamiento que considera «inequívoco»: Entre los manifiestos más dramáticos del informe se destaca que el calentamiento climático de la tierra es irreversible.

Gráfico 1

Gráfico 2

Es por ello que, en estos momentos, no es posible afrontar la política energética a ninguna escala sin considerar el calentamiento global observado en el planeta derivado de la probada relación entre las actividades del hombre y la alteración del clima. Es más, las cuestiones relacionadas con el cambio climático han colocado a la cuestión energética en todas las agendas y discursos de la política mundial.

El reto que plantea el cambio climático está movilizando al sector energético mundial, consecuencia del tratamiento prioritario que los gobiernos le están dando y que derivan en compromisos que inciden directamente en las políticas energéticas adoptadas.

En la Cumbre del G8 celebrada en 2005 en Glenables, el grupo de los países más industrializados abordaron los desafíos que el cambio climático y la garantía de una energía limpia plantea en el marco de un desarrollo sostenible, acordando actuar de forma urgente y resolutiva. Para ello se marcaron una serie de líneas estratégicas de actuación en materia energética englobadas en un Plan de Acción en cuya ejecución desempeña un papel principal la Agencia Internacional de la Energía. En junio de 2007 y bajo el lema «Crecimiento y responsabilidad en la economía mundial», la Cumbre del G8 en Heiligendamm ratificó este compromiso con la protección del clima y el impulso de las áreas más relevantes para ello, eficiencia energética en edificación, nuevos motores y combustibles alternativos en transporte, captura y almacenamiento del carbono, energías renovables, etc.

En orden a establecer una estrategia para una energía sostenible, competitiva y segura, la Unión Europea recogió en 2006 en su Libro Verde la necesidad de adoptar una nueva política energética para Europa, capaz de afrontar el cambio en el panorama energético necesario para obrar en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente.

En España, y con el objetivo de integrar y revisar todos estos estudios y poner al día el estado de conocimiento existentes, la Oficina Española de Cambio Climático promovió durante los años 2003 y 2004 la realización del llamado proyecto ECCE (Efectos del Cambio Climático en España), con el apoyo de más de 400 expertos, científicos y técnicos españoles e internacionales, cuyo informe final se publicó en 2005 (Evaluación Preliminar General de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático).

Aunque en estos documentos se recalca la complejidad de aplicar los modelos como herramientas predictivas a nivel local, se presume que la posición latitudinal, sus particularidades climáticas, orográficas y su esquema de desarrollo socioeconómico, hacen de Andalucía una región vulnerable al síndrome de efectos que supondría una alteración del clima.

Los efectos más destacados que se recogen en dicho informe son los siguientes, acordes con los resultados publicados por el IPCC:

- - Variación del rango de temperaturas hacia extremos, con incrementos de temperatura media y la frecuencia de temperaturas extremas.

- - Incremento de los episodios de sequías y afecciones a la disponibilidad de agua para uso urbano, para la agricultura y ganadería, pérdida de hidraulicidad y alteración de los ecosistemas fluviales por la pérdida continuada de caudal ecológico.

- - Desertificación del territorio.

- - Pérdidas de rendimiento agrícola.

- - Afecciones al sector turístico por alteración de las condiciones de confort climático.

- - Modificación del litoral.

- - Afecciones al volumen de capturas en la pesca y a los ecosistemas marinos.

- - Incremento de los riesgos de incendios de las masas boscosas.

- - Pérdida del patrimonio genético regional por disminución de la biodiversidad y alteración de la composición de los ecosistemas.

- - Efecto sobre la salud humana y la calidad de vida con incrementos de las patologías respiratorias (alergias, asma...), sumadas a los problemas de salud provocado por la pérdida de la calidad del aire en las zonas urbanas y limítrofes.

- - Incremento del gasto para la reparación de daños producidos por catástrofes climáticas.

2.2. Un sistema energético vulnerable y dependiente.

Además de la descompensación climática, el bienestar social, el crecimiento económico y la competitividad empresarial de las regiones se ven amenazados por la elevada vulnerabilidad del modelo ante futuros problemas de abastecimiento energético.

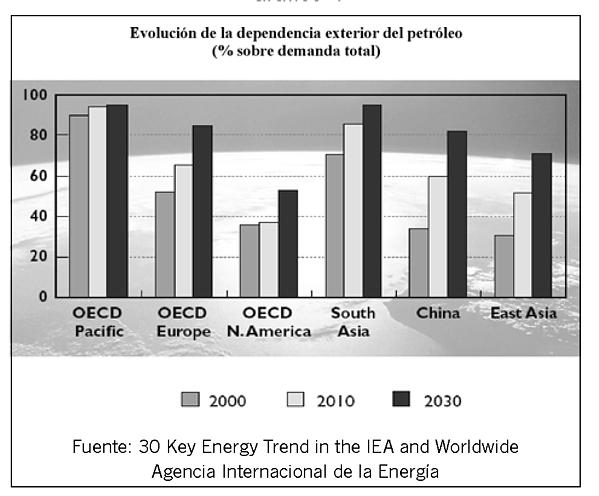

Según cita la Comisión Europea en el Libro Verde Estrategia Europea para una energía sostenible, competitiva y segura [COM (2006) 105 final], las necesidades energéticas actuales de la Unión Europea se satisfacen en un 50% con productos importados, dependencia que podría elevarse hasta el 70% en los próximos veinte o treinta años si no se consigue otorgar una mayor competitividad a la energía autóctona. El mayor protagonismo lo seguirán ostentando los derivados de petróleo y el gas natural, cuyas importaciones crecerán desde el 82% y 57% actual respectivamente hasta el 93% y 84% en 2030 (1) .

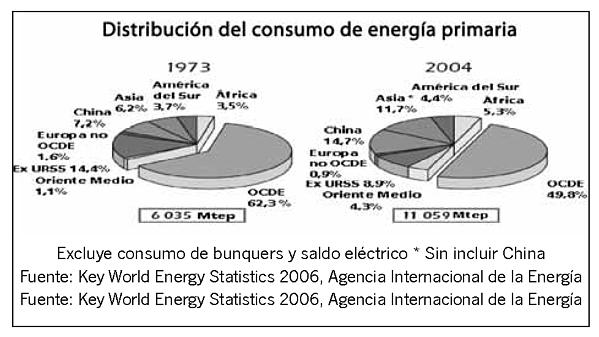

Pero no sólo los países desarrollados demandan ingentes cantidades de energía. Las pautas de desarrollo económico y social de éstos son seguidas por aquellos países que aspiran a alcanzar la calidad de vida que gozan dichas sociedades, con el consecuente aumento de la demanda energética a nivel mundial.

Gráfico 3

Según previsiones del World Business Council for Sustainable Development, a mediados de siglo la demanda de energía podría haberse duplicado, e incluso triplicado, siguiendo el ritmo de crecimiento de población y expansión de las economías hoy día emergentes. Y en la satisfacción de esta demanda las fuentes de energía no renovables seguirán teniendo una participación primordial.

Así, países como China y la India que suponen el grueso del aumento de la demanda energética mundial, podrían tener que importar en torno al 70% de la energía para cubrir sus necesidades a mediados de siglo.

Ya son muchas las evidencias del problema; escalada de precios del barril de crudo motivada por la creciente demanda mundial de petróleo, la incapacidad de la oferta de seguir dicho ritmo de crecimiento y el déficit existente a escala mundial en la capacidad de refino. Muchos son los que pronostican que a principios de la década que viene se producirá lo que se denomina «peakoil» o el cénit de la producción, que comenzará a descender una vez superado dicho pico. Y los primeros en padecer las consecuencias serán aquellos que más dependen del petróleo.

Gráfico 4

2.3 Las políticas energéticas a nivel europeo y nacional.

El impacto ambiental ocasionado desde la extracción de las fuentes de energía hasta el uso de éstas, los elevados precios de la energía, los problemas de suministro para hacer frente a una demanda creciente, y el desigual acceso a la energía, entre otros, son la base de la problemática energética mundial y afecta, consecuentemente, a las políticas que en materia de energía se desarrollen a nivel europeo y nacional.

Dichas políticas constituyen el marco de referencia a la hora de realizar la planificación energética andaluza.

Durante estos últimos años y como consecuencia de los nuevos condicionantes introducidos en el contexto energético derivados de la insostenibilidad del actual modelo de suministro y consumo de energía, la Unión Europea ha ido definiendo su estrategia para la consecución de un sistema energético que garantice la seguridad en el abastecimiento energético, que sea competitivo, eficiente y catalizador del desarrollo económico, que cree empleo y proteja la salud y el medio ambiente.

Para ello estableció los siguientes objetivos estratégicos de actuación:

- Promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, en cumplimiento de las disposiciones recogidas en la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001 relativa a la promoción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. Plantea como objetivo que en 2010 el 22,1% del consumo total de electricidad en la Unión Europea se cubra con electricidad generada a partir de fuentes renovables.

- Fomentar la utilización de biocarburantes u otros combustibles renovables como sustitutivos del gasóleo o la gasolina a efectos de transporte, Directiva 2003/30/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2003, estableciendo como referencia alcanzar en 2010 un porcentaje de consumo de biocarburantes del 5,75% medido sobre la base del contenido energético de toda la gasolina y todo el gasóleo comercializados en los mercados de la Unión Europea con fines de transporte.

- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el período 2008-2012 en un 8% en relación con los niveles de 1990 de acuerdo con el Protocolo de kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. (Decisión del Consejo 2002/358/CE, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo).

Actuar de inmediato sobre las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la energía (el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea) supone abordar los otros grandes desafíos que amenazan la sostenibilidad del sistema; reducir las emisiones conllevará utilizar menos energía y de manera más eficiente, con mayor protagonismo de las fuentes de energía renovables producidas localmente, promoviendo el desarrollo de tecnologías energéticas limpias y de baja emisión.

De esta manera, combatir el cambio climático supondrá limitar la vulnerabilidad que tiene la Unión Europea como consecuencia de las elevadas importaciones de hidrocarburos y por tanto limitar la exposición a la volatilidad del precio de éstos, proporcionando un mercado energético más competitivo, fomentando la innovación y el empleo.

A pesar de los esfuerzos que se están llevando a cabo, el cumplimiento de los objetivos asumidos por parte de la Unión Europea sobre todo en lo que a energías renovables se refiere, están todavía lejos de alcanzarse. Según la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (2) , los avances registrados en la aportación de las fuentes de energía renovables a la estructura primaria (3) .

No obstante, la Unión Europea sigue planteando objetivos cada vez más ambiciosos enmarcados en su política de fomento de energías renovables y ahorro y eficiencia energética.

Considerando el papel fundamental de una política energética sostenible para la consecución de los objetivos sobre el clima, el Consejo Europeo adoptó en la Cumbre de Primavera de 2007, el Plan de Acción del Consejo Europeo (2007-2009). Política Energética para Europa con base en los tres principios de seguridad en el suministro, eficiencia y compatibilidad ambiental. En dicha Cumbre se adoptaron los siguientes compromisos vinculantes:

- 1. Reducción del uso de energía primaria global en un 20% para 2020.

- 2. Ampliación del porcentaje de energías renovables, en la estructura de energía primaria, al 20% para 2020.

- 3. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea en un 20% como mínimo, en 2020 con respecto a 1990.

Adicionalmente, se recogió el acuerdo voluntario de la necesidad de un compromiso internacional de ampliar la reducción de emisiones hasta un objetivo del 30%, condicionado a la adopción de este mismo acuerdo por otros países industrializados, dado que las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales deben reducirse hasta un 50% con respecto a las de 1990 en 2050 y ello supondría reducciones en los países industrializados del 6080% para ese año.

El Plan de Acción incluye igualmente referencias claras a la solidaridad energética entre los Estados Miembros, la responsabilidad en la conformación de los mix energéticos nacionales, la seguridad de los suministros, política energética internacional e I+D en nuevas tecnologías energéticas. Los objetivos de ahorro en innovación serán reforzados por decisiones sobre los mercados de gas y de electricidad que incluyan el desacoplamiento entre la generación y los operadores de la red.

El cuadro a continuación resume los objetivos comprometidos por la UE en el marco de una ambiciosa política europea integrada sobre clima y energía:

| Principales hitos de la política energética de la Unión Europea | ||

| Energías renovables | Porcentaje de energías renovables en la estructura de consumo de energía primaria | 12% en 2010 20% en 2020 |

| Porcentaje de energías renovables en la producción de energía eléctrica | 22% en 2010 | |

| Porcentaje de biocombustibles respecto al consumo de carburantes para automoción | 5,75% en 2010 | |

| 10% en 2020 | ||

| Ahorro y eficiencia energíetica | Reducción del consumo de energía primaria | 20% en 2020 |

| Reducción de la intensidad energética | 1% anual hasta el año 2010 | |

| Emisiones | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto de la UE con respecto a 1990 | 8% en 2012 |

| 20% en 2020 | ||

| 30% en caso de acuerdos con otros países industrializados | ||

El proceso de cambio que se está produciendo en el entorno energético mundial y comunitario, dirigido a establecer una nueva regulación del sistema energético, se traslada al ámbito nacional español donde en estos años han visto la luz numerosos documentos estratégicos, normativos y reglamentarios dirigidos a alcanzar objetivos propios, así como los compromisos adquiridos por la Unión Europea.

Entre las iniciativas puestas en marcha en España destacan el establecimiento de un marco regulador dirigido a establecer la progresiva liberación de los mercados eléctrico y gasista, con el objetivo de garantizar la seguridad y calidad del suministro compatibilizándola con la protección efectiva del medio ambiente. Así, desde el 1 de enero de 2003 todos los consumidores pueden elegir suministrador, adelantándose de esta manera al calendario europeo que establecía como fecha julio de 2007.

Por otra parte, España ha asumido un compromiso de limitación del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, en un 15% por encima de las emisiones correspondientes al año 1990 en 2012, en el marco del Protocolo de Kioto. Los Planes Nacionales de asignación aprobados hasta la fecha, correspondientes al período 2005-2007 y 2008-2012, marcan la hoja de ruta a seguir para alcanzar dicho objetivo. En febrero de 2007 se presentó la Estrategia Española de Cambio Climático, en la que se recoge una serie de políticas y medidas con las que conseguir mitigar los efectos del cambio climático y facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España.

Las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética y la innovación en tecnologías y procesos son claves para afrontar el desafío que plantea el cambio climático y la elevada dependencia energética exterior de los combustibles fósiles. La política energética nacional ha asumido como objetivos prioritarios los marcados por la Unión Europea, como así recogen el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 o el Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012, entre otros.

Piedra angular de esta política es el establecimiento de un sistema estable de primas a la generación que garanticen la promoción de la producción eléctrica con tecnologías limpias mediante una atractiva rentabilidad a la actividad de producción en régimen especial. Este es el objetivo del nuevo Real Decreto 661/2007, que sustituye al anterior Real Decreto 436/2004 y que añade mejoras en la retribución de las tecnologías para de este modo poder alcanzar los objetivos del Plan de Energías Renovables 2005-2010, así como los compromisos contraídos por España a nivel comunitario. Con el desarrollo de estas tecnologías, la energía renovable en España cubrirá el 12% del consumo de energía en el año 2010.

| La política energética y de protección del clima en Europa, se ha plasmado en los tres objetivos estratégicos que se recogen en el nuevo Plan de Acción Energético Europeo, aprobado por el Consejo Europeo: seguridad en el suministro, eficiencia y compatibilidad ambiental. Para alcanzarlos hay que actuar en las áreas prioritarias de generación y consumo energético, así como en las de emisiones, asumiendo los compromisos de adaptación (año 2020: 20% reducción de consumo, introducción del 20% de renovables, recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%). España recoge ese testigo, dotándose de toda una serie de herramientas jurídicas, normativas y de planificación para abanderar el proceso de transformación necesario para hacer efectivos esos compromisos. |

2.4. Prospectiva tecnológica.

Tanto la política europea, como la política nacional apuntan al desarrollo tecnológico y las ecoinnovaciones como uno de los pilares de la respuesta energética a los graves problemas puestos de manifiesto. El factor tecnológico y el margen de maniobra que éste posibilite a la actuación pública, se convierte en punto crítico de la política energética. Las innovaciones se centran en dos aspectos: generación renovable y aplicación de la tecnología del hidrógeno en generación, almacenamiento y transporte. En cuanto a las tecnologías renovables de posible implantación destacan entre otras:

Centrales solares termoeléctricas: tecnología de torre y tecnología de colectores solares distribuidos, con amplio rango de tamaño que dé elevada versatilidad en las aplicaciones. Los costes, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y la producción directa de vapor en el colector, son los actuales retos tecnológicos que la investigación y la innovación tendrán que solventar.

Solar térmica de baja temperatura: el futuro de la energía solar térmica de baja temperatura pasará en regiones cálidas como la nuestra por la aplicación masiva en la refrigeración para la climatización de espacios mediante un proceso térmico de evaporación y absorción, frente al tradicional sistema de compresión. Aunque existen diversos tipos de sistemas intermedios como el de absorción, adsorción, desecante y de inyección de vapor, el sistema que reúne unas mejores características para la refrigeración de edificios es el de absorción denominándose comúnmente como máquina de absorción. Las mejoras vienen de la mano de incrementos en el coeficiente de eficiencia COP ligadas a la temperatura alcanzada en los colectores. La refrigeración solar por absorción pasa por el uso de tecnología de elevado rendimiento como los tubos de vacío siendo necesario que se popularice este sistema para lograr un abaratamiento.

Fotovoltaica: la tendencia que se perfila está encaminada al desarrollo de nuevos materiales que aseguren unos elevados rendimientos, junto con la integración de los sistemas fotovoltaicos como elementos constructivos. La investigación en el campo de los nuevos materiales y nuevos métodos de fabricación reducirán costes y aumentarán los rendimientos de los actuales sistemas fotovoltaicos basados en silicio.

Los sistemas de concentración fotovoltaica que permitan reducir el área de la célula solar o el desarrollo de tecnologías, hoy día experimentales, basadas en el empleo de materiales orgánicos que se convierten bajo ciertas condiciones en conductores de corriente eléctrica, con las propiedades mecánicas de los tradicionales plásticos como la transparencia y flexibilidad, tendrán aplicación directa en el sector de la construcción, e incluso en la fabricación de tejidos y materiales.

Los nuevos procesos de obtención de los semiconductores tradicionales abaratarán el coste actual. A corto plazo los líquidos iónicos harán factible la producción de paneles fotovoltaicos construidos con semiconductores tradicionales, Si, Ge, pero con procesos de fabricación mucho más económicos.

Los líquidos iónicos, composites orgánicos, composites orgánico-inorgánicos, nanocristales de semiconductores como CdSe o CdTe o las heterouniones inorgánicas: células solares construidas íntegramente con dos nanocristales inorgánicos diferentes, CdTe y CdSe, despuntan como líneas futuras de desarrollo de la energía solar fotovoltaica.

Energía eólica: los avances en i+d+i en eólica deberán centrarse tanto en los componentes físicos, en los sistemas de control y en la necesidad de acercar esta tecnología a su gestionabilidad para adaptarse mejor al sistema eléctrico. Entre los aspectos específicos en los que es necesario innovar cabe mencionar: los aerogeneradores tripala, transmisión directa, operación a velocidad variable, control de paso individualizado para cada pala, bajas velocidades de arranque, etc. Aerogeneradores de gran potencia adecuados para zonas de menor potencial de viento. Otro campo de gran desarrollo tecnológico será la eólica offshore, que podrá compartir infraestructuras con la energía mareomotriz.

Biomasa: los esfuerzos en innovación en esta fuente renovable se deberán centrar en el desarrollo de cultivos específicos, de sistemas de densificación de la biomasa lignocelulósica, de logística para el transporte, de maquinaria agrícola especializada y de tecnologías aptas para la obtención de la misma (cultivos energéticos, residuos agrícolas, forestales, etc.) y en los sistemas de conversión energética. Dentro de estos últimos la tecnología de gasificación y pirólisis deberá ser convenientemente desarrollada, junto con los sistemas de depuración de gases que posibilite el funcionamiento adecuado de las instalaciones.

Además, dentro de la generación de energía térmica se requiere un esfuerzo importante en innovación al objeto de integrar los sistemas de calderas y el almacenamiento del biocombustible en los edificios. Otro aspecto significativo es el uso de la biomas en centrales de frío-calor en distritos, para lo cual se requiere una evolución adecuada tanto de la tecnología de conversión energética con biomasa como de máquinas de absorción de distintos tamaños y usos finales. En otro orden de cosas, la co-combustión de biomasa con otros combustibles, requiere la adaptación y desarrollo de nueva tecnología.

Biogás: es necesario realizar un esfuerzo importante en el desarrollo de tecnología de digestión anaerobia, así como de control de los procesos a fin de posibilitar el uso de un gran número de residuos, favoreciendo la aparición de los sistemas de co-digestión.

Biocarburantes: sin lugar los esfuerzos en innovación se deberán centrar en el desarrollo de las tecnologías de segunda generación, propiciando así un uso más extenso e indiscriminado de biomasa para la fabricación de los biocarburantes, un coste de producción inferior y un balance energético-ambiental más positivo que el actual.

Geotérmica: El futuro desarrollo de esta tecnología pasa por el abaratamiento de los costes de perforación con nuevas técnicas de taladro. Dentro de las opciones que se están considerando, la de roca seca caliente (HDR) con inyección de n-pentano a presión está considerada la más adecuada, con un nivel térmico de las rocas de 180 ºC y un rendimiento del 11%, para la que no se necesita disponer de acuíferos, ya que el fluido inyectado transporta el calor a la superficie donde se convierte en electricidad.

Energía del mar: bajo este concepto se suscriben diferentes aprovechamientos energéticos; la energía mareomotriz o variación nivel de las mareas, energía de las corrientes marinas, energía de las olas en superficie marina o por choque contra la costa, energía osmótica por diferencias de salinidad y energía maremotérmica con aprovechamiento en ciclo Ranking, siendo el campo tecnológico en que históricamente más se ha trabajado el de la energía de las olas. El desarrollo tecnológico de máquinas debe pasar por adaptar el periodo de onda de la ola al óptimo de aprovechamiento de la máquina.

Combinaciones entre diferentes tecnologías: La necesidad de una producción eléctrica menos contaminante ha fomentado la investigación de las combinaciones de gas natural con biomasas que disminuyen el riesgo de dependencia y abastecimiento del combustible.

La flexibilidad de las instalaciones de energías renovables permiten prácticamente cualquier asociación entre ellas, tanto para la producción eléctrica (eólica - solar fotovoltaica, biogás - hidroeléctrica, etc.), térmica (solar térmica - biomasa, etc.) e incluso mixtas generación térmico-eléctricas (motores Stirling con seguimiento fotovoltaico, etc.) o de frío - calor (sistemas solares térmicos con máquina de absorción, combinaciones con aprovechamientos geotérmicos como focos fríos en máquinas de absorción, reduciendo los consumos).

Redes de energía: el concepto de red evoluciona hacia un sistema que integre y gestione la generación distribuida en todo el territorio, con nuevas tecnologías de almacenamiento y nuevos vectores energéticos. Las tecnologías de autogestión de la demanda y autoproducción se convertirán en la base del sistema de abastecimiento y supondrá una concepción radicalmente distinta en la gestión e interconexión de las redes de flujos energéticos. Cada centro tendrá la capacidad de autogestionar la demanda y su cobertura con nuevas tecnologías y sistemas de acumulación.

Junto a la generación mediante fuentes renovables se convierte en tema crítico la resolución del almacenamiento de energía y el transporte. En este sentido, hay que destacar el avance en las nuevas tecnologías de almacenamiento y transporte de hidrógeno que actuará como vector para la introducción de las energías renovables en el sistema energético, al eliminar el carácter intermitente inherente a estos recursos. A su vez, el desarrollo de tecnologías renovables emergentes supondrá nuevas oportunidades de generación de hidrógeno, alcanzándose elevados volúmenes de producción.

Los sistemas energéticos y tecnologías basadas en el hidrógeno y pilas de combustible se generalizarán en aplicaciones para el transporte, sistemas estacionarios y aplicaciones portátiles. El hidrógeno almacenará y transportará la energía previamente producida en los puntos de consumo, para posteriormente recuperar su contenido energético de forma eficaz mediante pilas de combustible. De esta manera se cubrirán de una manera eficiente, segura y limpia las demandas de electricidad, calor y frío en los diferentes sectores de actividad.

Distintas alternativas de producción de hidrógeno con fuentes renovables serán las siguientes: energía solar térmica que permita alcanzar altas temperaturas y elevada eficiencia en la producción; aplicaciones basadas en la fotolisis, utilizando la energía solar para disociar el agua directamente mediante células fotovoltaicas, al igual que hoy día los paneles actuales se usan para generar electricidad; producción de hidrógeno mediante energía eólica, gasificación de biomasa, o tecnologías basadas en el uso de los biocarburantes, etc.

Esto requerirá un importante trabajo en I+D+i, dirigido a conseguir mayor eficiencia en la conversión de energías renovables, diseño de electrolizadores o el desarrollo de la electrónica de control, entre otros.

El desarrollo de la adecuada infraestructura para la producción, almacenamiento y distribución del hidrógeno abrirá nuevos mercados a su consumo final. Las pilas de combustibles habrán adaptado su tamaño en función de las distintas aplicaciones de éstas, ofreciendo distintas soluciones para toda una gama de potencias. Su uso se extenderá tanto en aplicaciones estacionarias (agua caliente sanitaria o calefacción) como en aparatos portátiles.

Pero será la aplicación en el transporte lo que supondrá el mayor impacto en la demanda de hidrógeno. Una adecuada red de repostado y el desarrollo de las pilas de combustible, junto con la aplicación de soluciones para el almacenamiento del combustible en el vehículo, impulsarán la elevada penetración de su uso en la automoción. Otros sectores como el marítimo o la aeronáutica se beneficiarán de estos desarrollos.

En resumen, la prospección tecnológica, como herramienta indispensable para la articulación de medidas de acción, muestra todo un nuevo universo de activos de futuro en la eficiencia en el uso de la energía y en el empuje necesario en el campo de las tecnologías renovables.

A continuación se recogen en una tabla las tendencias de referencia positiva para cada una de los sectores principales de actuación de la política energética y otras políticas transversales, tanto en lo que se refiere al proceso de innovación tecnológica como a las características que se demandan a esa tecnología en la aplicación del nuevo modelo energético:

| Transporte | Prevalencia del transporte colectivo |

| Ligero | |

| Nuevos materiales | |

| Vehículos de alta eficiencia | |

| Potenciación del ferrocarril para las mercancías | |

| Tecnologías de emisiones de carbono cero en el transporte terrestre. Hidrógeno (pilas de combustible).Biocarburantes. | |

| Edificios | Edificios de alta eficiencia energética (máxima calificación). |

| Autosuficiencia energética mediante aprovechamiento de recursos renovables. | |

| Uso mayoritario de TIC | |

| Empleo de pilas de combustible | |

| Gestión energética individualizada. | |

| Sistemas de almacenamiento. | |

| Movilidad | Disminución del número de desplazamientos diarios (trabajo, educación, etc.) |

| Nueva estructura de las ciudades basada en un diseño a menor escala según perfiles de actividad diaria(trabajo, estudio, ocio, consumo...) | |

| Producción | Tecnologías más eficientes y mayor capacidad de gestión individualizada. |

| Uso mayoritario de TIC | |

| Formación en cuanto al uso energético para la adecuada toma de decisiones | |

| Internalización de los costes energéticos | |

| Aprovechamiento máximo de recursos renovables. | |

| Agricultura | Uso de maquinaria y de sistemas de regadío eficientes |

| Uso de energías renovables distribuidas de pequeña potencia | |

| Uso de biocarburantes | |

| Reducción en el uso de fertilizantes y fitosanitarios | |

| Expansión de nuevos sistemas agrarios más eficientes energéticamente. | |

| Adecuación de las estructuras de las explotaciones. | |

| Introducción de criterios de eficiencia energética en el diseño y construcción de instalaciones ganaderas. | |

| Generación eléctrica | Protagonismo de las fuentes de energías renovables |

| Hidrógeno y nuevos fluidos energéticos | |

| Sistemas distribuidos de generación | |

| Almacenamiento distribuido e interconectado. | |

| Redes energéticas | Nuevas redes de interconexión entre centros distribuidos |

| Redes de energía térmica (frío-calor) | |

| Redes de H2 |

3. La trayectoria de la política energética andaluza: balance del PLEAN 2003-2006.

La política energética de la Comunidad Autónoma se ha formulado en sintonía con los principios y criterios de las políticas europeas y nacionales; apostando por la diversificación de fuentes de energía seguras y con bajas emisiones de carbono, la descentralización de la producción y la mayor eficiencia energética.

En el año 2001 se acuerda la formulación del Plan Energético de Andalucía 2003-2006 (PLEAN 2003-2006), con el que se cierra un ciclo en el que, sin lugar a dudas, la planificación energética y la propia concepción del sistema energético en Andalucía ha alcanzado el rango que corresponde a una sociedad avanzada.

El PLEAN 2003-2006, al margen de objetivos puramente energéticos, ha sido el primer documento integrador de la política energética con el resto de políticas horizontales de la Junta de Andalucía, y también el primero de sus características en ser consensuado en el marco de los acuerdos de Concertación Social, concretamente en el ámbito del V Acuerdo de Concertación Social, aprobado en Consejo de Gobierno, firmado entre la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las Organizaciones Sindicales.

Visto desde una perspectiva amplia, el PLEAN 2003-2006 fue un paso que era necesario dar, ambicioso en sus planteamientos, sobre todo si se tiene en cuenta que en su gestación no había un marco retributivo estable al kWh producido en régimen especial (cogeneración y renovables). Tan sólo la energía eólica contaba con una prima que hacía rentable la promoción de proyectos.

Entre los hechos acaecidos en los años de vigencia del PLEAN 2003-2006, destacan la consolidación de un marco retributivo tanto a la inversión como a la producción para las tecnologías renovables, el desarrollo reglamentario derivado de la legislación básica energética y el fuerte crecimiento de la demanda energética en Andalucía.

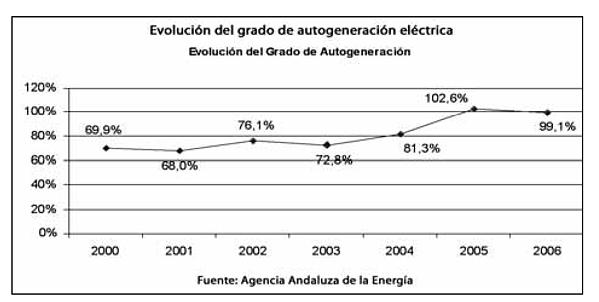

Entre los logros del Plan destacan el importante avance en el conocimiento de la realidad energética de Andalucía, el haber alcanzado la autogeneración eléctrica, y, sin duda, la apertura del camino para la implantación masiva de tecnologías de aprovechamiento de recursos renovables en la comunidad autónoma, que ha permitido visualizar aspectos relevantes para la toma de decisiones en las políticas públicas. Respecto al ahorro energético, en 2006 se ha reducido por primera vez el consumo de energía primaria en un 1%, aunque el importante desarrollo económico de Andalucía en estos años ha contribuido a que el ahorro haya sido menor del esperado.

Uno de los objetivos estratégicos del PLEAN 2003-2006 era la creación de la Agencia Andaluza de la Energía. Esta entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa entró en funcionamiento en 2005 y, desde entonces, ha ejercido las funciones que se le encomendaron en la Ley 4/2003. La constitución de la Agencia ha venido a reforzar y centralizar las distintas actuaciones que en materia energética se desarrollan en la Comunidad, incrementándose notablemente los recursos destinados a ello. Entre sus funciones destacan la gestión de los incentivos económicos para el fomento de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, el desarrollo de infraestructuras, así como el fomento de la política energética de la Comunidad.

Otro de los compromisos adquiridos en el PLEAN fue la promulgación de la Ley de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética en Andalucía. En 2006 el Consejo de Gobierno aprobó su Anteproyecto, trámite previo a su aprobación definitiva por el pleno del Parlamento en marzo de 2007. Dicha ley sitúa a la Comunidad Autónoma a la vanguardia de España en la regulación de las Energías Renovables. Establece la primacía de las fuentes renovables sobre el resto de fuentes y regula el ahorro y la eficiencia energética comenzando con el mandato que realiza a los poderes públicos de establecer los instrumentos jurídicos necesarios para su impulso. Como fin último, la Ley persigue la consecución de un sistema energético sostenible y de calidad para Andalucía.

Junto a lo anterior, para cumplir los objetivos recogidos en el PLEAN 2003-2006, se estableció un marco de incentivos económicos. En los dos primeros años de vigencia del Plan, coexistieron cuatro órdenes de incentivos en materia energética (4) ; mediante las que se regulaba la concesión de incentivos para promover el uso de tecnologías y recursos renovables, el ahorro y la mejora de la eficiencia energética en los sectores consumidores, así como la generación distribuida en la Comunidad andaluza.

La aprobación en el año 2005 de la Orden de 18 de julio supuso un avance al unir en una única Orden las cuatro anteriores. Como novedades principales de esta Orden destaca la bonificación de los tipos de interés de los créditos bancarios como modalidad de incentivo, además de los incentivos directos a fondo perdido, la introducción de la tramitación telemática, la ampliación de los posibles beneficiarios así como el ámbito de los proyectos incentivables, incorporando proyectos de logística de abastecimiento de biomasa y un amplio abanico de líneas de incentivos al ahorro y la eficiencia energética.

| Clase de Proyecto | Número | Peso | Inv. Solic | Incent | %medio |

| 1. Ahorro y Eficiencia Energética | 412 | 4.2% | 109.695.065 | 16.263.856 | 14,8 |

| 2. Producción Eléctrica en Régimen Especial | 23 | 0.2% | 36.490.618 | 11.384.628 | 31,2 |

| 3. Energías Renovables | 9.141 | 93,1% | 44.323.674 | 15.737.578 | 35,5 |

| 4. Producción Biocombustibles y Preparación de Combustibles Sólidos | 15 | 0,2% | 280.699.896 | 16.315.405 | 5,8 |

| 5. Proyectos de Logística de Biomasa | 14 | 0,1% | 6.226.306 | 2.449.204 | 39,3 |

| 6. Transporte y Distribución de Energía | 111 | 1,1% | 25.931.913 | 7.874.360 | 30,4 |

| 7. Auditorías, Estudios de Viabilidad y Acc. Divulgativas | 105 | 1,1% | 8.149.134 | 3.255.738 | 40,0 |

| Total | 9.821 | 100% | 511.516.606 | 73.280.768 |

En estos años, se ha doblado el número de proyectos incentivados en relación a las anteriores convocatorias de órdenes de ayudas en materia energética, con un total de 9.821 proyectos aprobados, en los que la tasa de inversión se diferencia en función de la categoría a la que pertenezca.

La cuantía económica de los incentivos alcanzó los 73,3 M€, de los que el 22,3% se destinó a proyectos de producción de biocombustibles y preparación de combustibles derivados de la biomasa, el 22,2% a ahorro y eficiencia energética y el 21,5% a energías renovables. La producción eléctrica en régimen especial copó el 15,5 % del total, destinándose el resto de incentivos a proyectos de transporte y distribución de energía, auditorías energéticas y estudios de viabilidad y a proyectos de logística de biomasa.

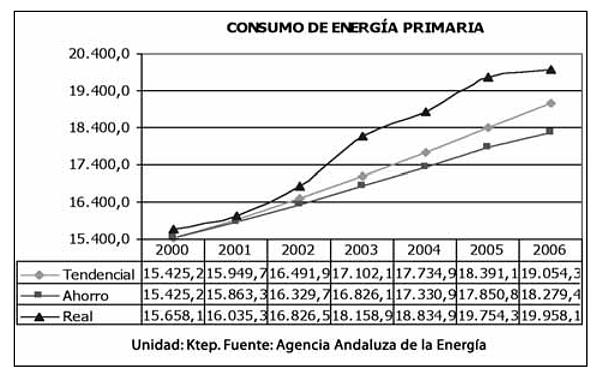

En cuanto al análisis de la coyuntura energética en el transcurso del PLEAN 2003-2006, destaca la evolución del consumo de energía primaria en Andalucía, que aumentó un 27,5%, cuatro puntos porcentuales por encima del escenario tendencial previsto. Esta diferencia se acentúa comparándola con el escenario de referencia del Plan, escenario de ahorro, donde se planteaban crecimientos del 18,5%, 9 puntos por debajo de la evolución real del periodo de planificación.

Sin embargo, en el año 2006 el crecimiento del consumo de energía primaria ha sido de un 1%, rompiéndose la tendencia alcista de años anteriores cuando el crecimiento medio anual estaba en el 4,8%.

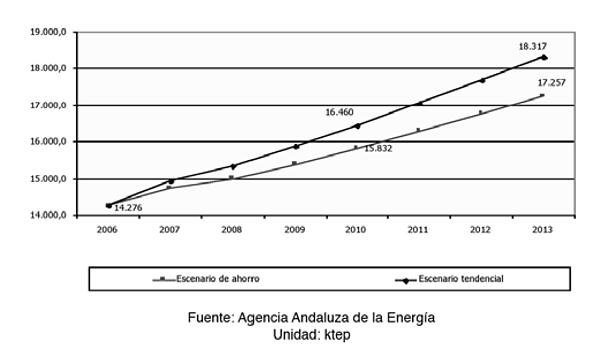

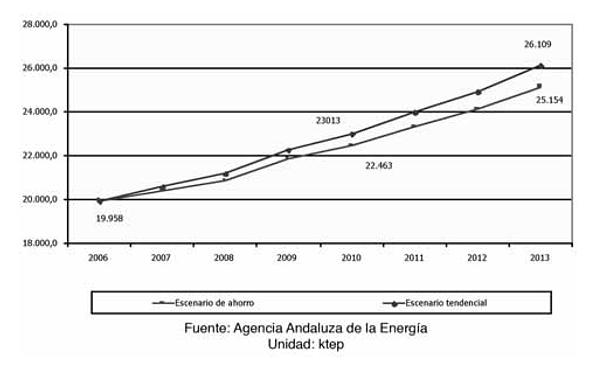

Gráfico 5

Gráfico 6

Unidad: ktp. Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (5)

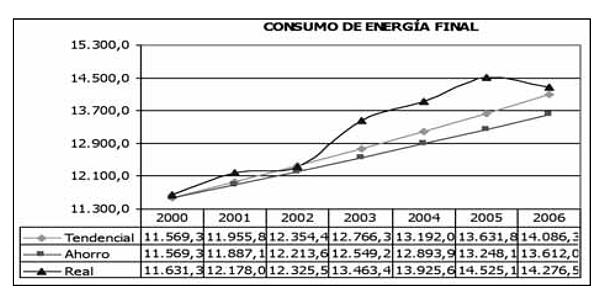

Asimismo, la reducción del consumo de energía final observada en 2006 ha corregido en parte la tendencia divergente de años anteriores respecto a los escenarios de referencia, situándose al final del período un 1,4% por encima de la demanda prevista para este año en el escenario tendencial, con un incremento acumulado del 22,7% y una tasa media de variación anual del 3,5%.

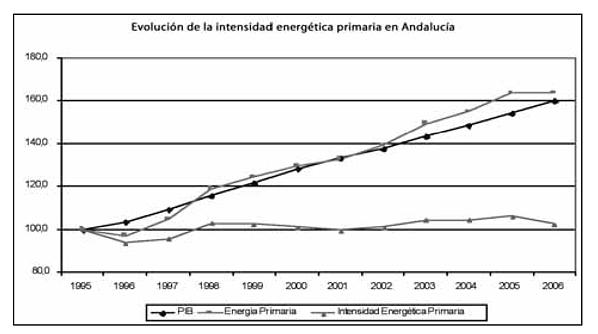

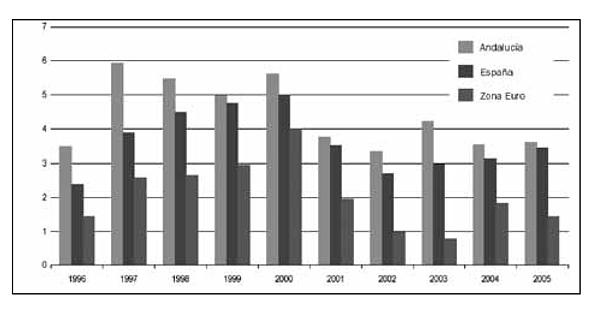

La presión ejercida por el creciente consumo de energía se ve reflejada en la intensidad energética primaria6, definida como el cociente entre el consumo de energía en un territorio y su Producto Interior Bruto. Este indicador, medida de la eficiencia en el uso de la energía para la producción de los bienes y servicios necesarios en el proceso de desarrollo de un país o región, presenta una evolución creciente en la Comunidad andaluza, igual que a nivel nacional. En el conjunto de la Unión Europea este indicador se ha reducido un 1% medio anual.

Gráfico 7

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía y Agencia Andaluza de la Energía

Para la consecución del objetivo marco que formula el PLEAN, conseguir un sistema energético andaluz: suficiente, eficiente, racional, renovable, respetuoso con el medio ambiente y diversificado, el Plan estructura las actuaciones en cuatro grandes apartados: fomento de las energías renovables, ahorro y eficiencia energética, infraestructura de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, e infraestructuras de transporte y distribución gasista.

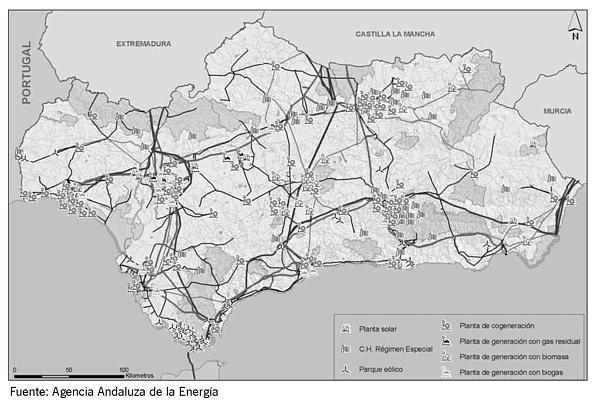

1. Fomento de las energías renovables.

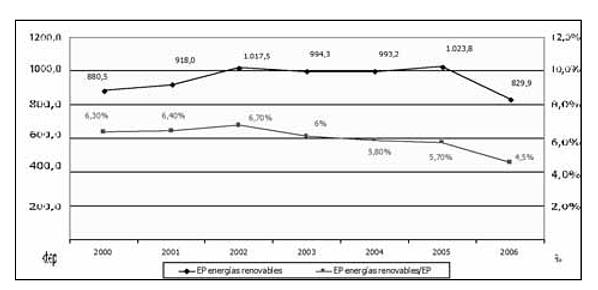

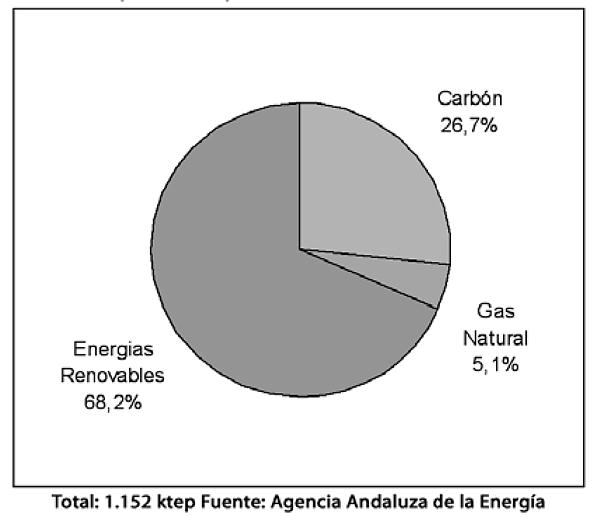

El aporte medio de las energías renovables a la estructura de energía primaria de Andalucía entre los años 2003 y 2006 ha sido un 6,5% más (960,3 ktep) que el producido en el período 1995-2002.

Este indicador está fuertemente influenciado por el aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos, que viene a representar aproximadamente en estos años el 80% del consumo total de energías renovables en Andalucía. Así, el calendario de lluvias y las campañas agrícolas tienen gran incidencia en esta aportación, siendo especialmente significativa la campaña de aceituna.

Durante el periodo de vigencia del Plan, se ha producido una exportación de biomasa a otros países de la Unión Europea, debido fundamentalmente a la existencia de un marco retributivo en España que no podía competir con los precios alcanzados para este combustible en otros países. Esta situación se ha corregido gracias a la aprobación del RD 661/2007 que supone un avance en la remuneración de las instalaciones de energía eléctrica con biomasa respecto de la situación anterior. Además, en 2006, la reducción de un 40% de la campaña de recogida de la aceituna con respecto a años anteriores ha provocado un recorte en la cantidad de biomasa (orujillo) utilizada con fines energéticos. Esta cuestión coyuntural ha influido en el suministro a las instalaciones existentes que utilizan este combustible, que ha disminuido en este período.

El aporte medio de las energías renovables a la estructura de energía primaria entre los años 2000 y 2006 ha sido del 5,9%, porcentaje muy influenciado por el fuerte crecimiento de la demanda que se ha comentado anteriormente. El efecto coyuntural del descenso de biomasa en la campaña de la aceituna situó el aporte de energías renovables en 2006 en el 4,5%.

Gráfico 8. Evolución del consumo y porcentaje de energía primaria procedente de fuentes renovables

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (6)

En el siguiente cuadro se resume el grado de cumplimiento de los objetivos que se establecieron al inicio del período de planificación y los valores paramétricos en Andalucía, es decir, potencia instalada en cada una de las tecnologías renovables, excepto en biomasa térmica y biocarburantes, que se miden en términos de energía, y en energía solar térmica (medida en m² instalados).

| Energías renovables por tecnologías | 2000 | 2003 | 2006 | Objetivos PLEAN | Grado de cumplimiento de objetivos | 2007( e) | |

| Hidráulica régimen especial | MW | 83,2 (a) | 101,7 | 129,8 | 107,2 (a) | 121,10% | 129,8 |

| Hidráulica régimen ordinario | MW | 474,7 | 464,2 | 464,2 | (b) | (b) | 464,2 |

| Eólica | MW | 147,3 | 234,1 | 607,9 | 2.700,00 | 22,50% | 1.600,0 |

| Solar fotovoltaica aislada (c) | kWp | 3.391,70 | 4.554,30 | 5.779 | 6.076,30 | 95,10% | 6.400,0 |

| Solar fotovoltaica conectada | kWp | 245,7 | 3.593,40 | 15.425,00 | 4.423,70 | 348,70% | 50.000,0 |

| Solar térmica | m² | 130.552 | 223.696 | 347.182 | 411.552 | 84,40% | 380.000,0 |

| Solar termoeléctrica | MW | 0 | 0 | 11 | 100 | 11,00% | 11,0 |

| Biomasa uso térmico | ktep | 638,7 | 578,1 | 367,5 | 643 | 57,20% | 600,0 |

| Biomasa generación eléctrica | MW | 51,3 | 114 | 164,6 | 164 | 100,40% | 181,0 |

| Biocarburantes consumo | ktep | 0 | 21 | 36,1 | 90 | 40,10% | 50,0 |

| Fuente: Agencia Andaluza de la Energía |

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía

(a) Ajustes de potencia posteriores a la publicación del PLEAN han dado lugar a un cambio en la situación a 31.12.2000, pasando de 78 MW a 83,2 MW. Teniendo en cuenta que el objetivo es incrementar la potencia instalada en 24 MW en el horizonte del año 2006, se han modificado las cantidades absolutas para ese año y los objetivos intermedios.

(b) El PLEAN no recoge un objetivo específico para hidráulica en régimen ordinario; sin embargo, la energía aportada por ésta sí imputa en el cómputo global del consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables. No incluye el bombeo.

(c) Incluye mixtas y microeólica.

(e) Estimación.

Por tecnologías, el cumplimiento de objetivos en cuanto al aporte de las energías renovables a la estructura de energía primaria de Andalucía ha sido muy satisfactorio en el caso de la biomasa para generación eléctrica -donde se ha superado el objetivo marcado, hidráulica en régimen especial -con un 121,1% de grado de cumplimiento- y para la energía solar fotovoltaica. En este último caso, el grado de cumplimiento se ha situado en el 201,9%, siguiendo una tendencia de crecimiento exponencial, cuadruplicando casi el objetivo en el caso de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red, y cubriéndose en un 95% el de instalaciones fotovoltaicas aisladas.

Andalucía es la primera comunidad autónoma en instalaciones de energía solar térmica de baja temperatura, habiéndose instalado 216.630 m² desde el año 2000, lo que ha supuesto un acumulado en 2006 de 347.182 m², con un grado de cumplimiento del objetivo del PLEAN próximo al 85%.

En cuanto a la tecnología termosolar, la única central puesta en marcha en Europa está en Andalucía. En 2004 se establece el régimen retributivo favorable para este tipo de tecnología, aunque el periodo de desarrollo tecnológico y de construcción de la plantas es más amplio. Actualmente existen 11 MW en funcionamiento, en construcción aproximadamente 190 MW, y un número importante de centrales en promoción, con lo que Andalucía es uno de los principales referentes de esta tecnología en el mundo.

El sector de los biocarburantes en Andalucía se encuentra en proceso de desarrollo acelerado. En 2006 el consumo de biocombustible ascendió a 36,1 ktep, frente a los 90 ktep propuestos en el PLEAN en este año. Sin embargo, es un sector en auge puesto que ya existe una planta en funcionamiento, seis plantas en producción y puesta en marcha de biocarburantes puros y aditivos y otras 20 plantas en construcción y desarrollo del proyecto, que supondrán una producción de más de 3 millones de tep/año.

Con respecto a la biomasa, el trasvase del combustible disponible al término del período desde los usos térmicos hacia las plantas de generación eléctrica -donde como se ha señalado se han superado los objetivos que marcaba el plan energético, y la exportación de biomasa en estos últimos años a otros países europeos, ha hecho que el objetivo de consumo para uso térmico se haya cubierto en un 57,2%.

En energía eólica, tras la resolución definitiva de todas las ZEDEs (Zonas Especiales de Evacuación) en 2004, se coordinaron actuaciones entre todos los actores involucrados para obtener el máximo de MW eólicos instalados en el menor período posible. En la actualidad, existe autorización de conexión a la red de transporte para 3.500 MW, lo que supone una garantía absoluta para su instalación. De ellos, cerca de 1.000 MW están ya en funcionamiento, en construcción muy avanzada se encuentra otros 2.000 MW, y 500 en promoción. El resto hasta el objetivo global previsto en el PLEAN (4.000 MW), serán objeto de una próxima oferta de asignación de puntos de conexión.

El cuadro 4, en su última columna, recoge una estimación de cierre del ejercicio 2007 con los valores paramétricos de las distintas tecnologías renovables. Con dicha columna se pretende poner de manifiesto el avanzado grado de desarrollo por el que transcurre la instalación de este tipo de tecnologías en Andalucía, acercándose paulatinamente al cumplimiento de los objetivos marcados, que ha sufrido un desplazamiento temporal motivado por diversos factores ya mencionados, y que augura un cambio sustancial en la aportación de las fuentes renovables dentro de la comunidad autónoma.

Las previsiones apuntarían a que la energía eólica podría aumentar un 163% respecto al cierre de 2006, con la puesta en marcha de 1.000 MW en 2007 derivados del trabajo que lleva realizándose en los últimos años dentro del procedimiento establecido por la administración central, y que en este último ejercicio ofrece buenas perspectivas para los próximos años, afianzando el camino hacia el cumplimiento efectivo de los objetivos recogidos en el PLEAN.

La aportación conjunta de toda la biomasa a la estructura de energía primaria crecería un 68% en 2007, circunstancia motivada en gran parte por el establecimiento de un marco retributivo competitivo con los precios pagados por dicho combustible en otros países, frenando así la exportación, y por los buenos resultados de la campaña de aceituna, que ha incrementado notablemente el combustible disponible.

La solar fotovoltaica se incrementaría un 166% en función de la puesta en marcha de los proyectos construidos y que han obtenido la autorización administrativa en las distintas provincias andaluzas, a la espera de resolver su conexión definitiva a la red.

Por tanto, si se alcanzan las estimaciones anteriores, y adjudicando un número de horas de funcionamiento para dicho ejercicio según la puesta en marcha efectiva de los mismos, la aportación de las energías renovables a la estructura de energía primaria de la comunidad andaluza se situaría en 1.376 ktep, lo que representa un crecimiento respecto a 2006 del 65,8% y una aportación a la matriz de energía primaria del 7,34% (7) , lo que evidenciaría el excelente comportamiento de las distintas tecnologías renovables en el último año y el inicio de un cambio sustancial en la participación de estas fuentes en la cobertura de la demanda energética de Andalucía.

En cuanto a la energía eléctrica generada con fuentes renovables, ésta ascendería a 3.436 GWh, lo que representaría un 8% de la energía eléctrica total generada en la comunidad autónoma.

2. Ahorro y eficiencia energética.

El importante crecimiento económico que estamos viviendo en los últimos años, ha provocado un aumento de la demanda de energía, influyendo, como ya se ha comentado, en el grado de ahorro esperado. Nos obstante, por primera vez, durante el año 2006 se redujo en un 1% el consumo de energía primaria debido a las medidas puestas en marcha durante los años 2005-2006 que han derivado en un ahorro para Andalucía de 159.146 tep/año, es decir, el consumo anual en electricidad de cerca de medio millón de personas. Ahorro que se ha producido sobre todo en el sector productivo.

Los nuevos instrumentos disponibles, como la Orden de Incentivos para el desarrollo energético sostenible y la reciente aprobación del Código Técnico de la Edificación y de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, que desarrolla y amplía el alcance del certificado energético no sólo a los edificios sino también a las instalaciones industriales, van a suponer importantes avances en la mejora de la eficiencia energética en la Comunidad Autónoma.

La consecución efectiva de objetivos de ahorro energético tendrá que sustentarse en el futuro en incentivos concretos a tecnologías y procesos. Un ejemplo claro de esto ha sido el éxito conseguido a través de la Orden de Incentivos para el Desarrollo Sostenible de Andalucía de 18 de julio de 2005, que ha incorporado como novedad las líneas de apoyo al ahorro energético, que han propiciado en gran medida, el ahorro antes mencionado.

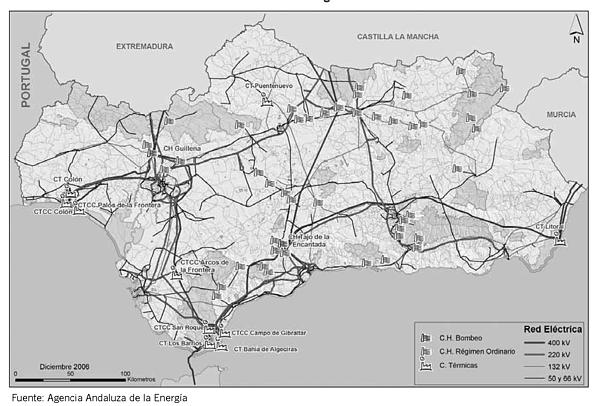

3. Infraestructura de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

El PLEAN pretendía alcanzar, al menos, la autogeneración eléctrica en el año 2006, equiparar los estándares de calidad de servicio en Andalucía a los del conjunto nacional y seguir mejorando la infraestructura de transporte y distribución eléctrica, de forma que se garantizara la evacuación y el transporte de toda la electricidad generada.

Andalucía alcanzó en 2005 la autogeneración eléctrica. La mayor generación eléctrica en la Comunidad derivada de la ampliación del parque generador andaluz con la puesta en funcionamiento de 4.790 MW de ciclo combinado a gas natural así como de nuevos parques eólicos y plantas de biomasa, supuso que la Comunidad Autónoma andaluza dejara de ser una región históricamente importadora de energía para convertirse en exportadora de electricidad.

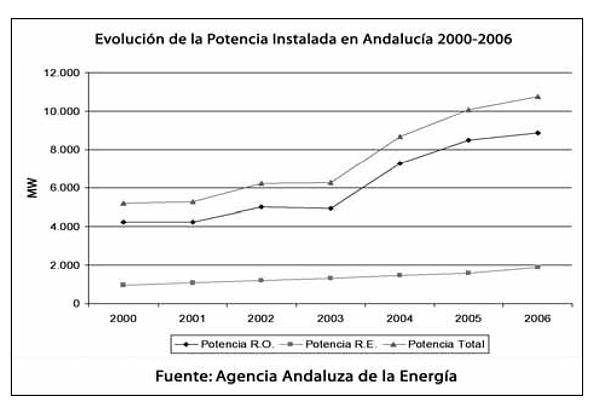

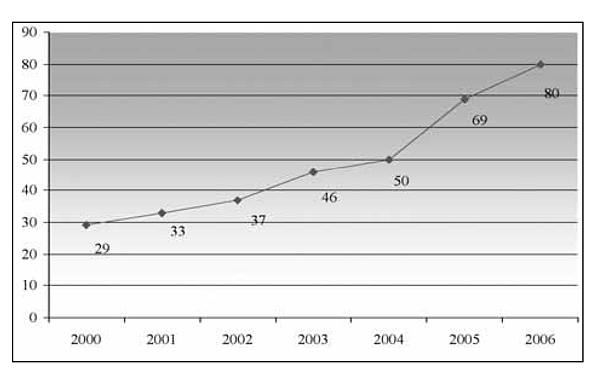

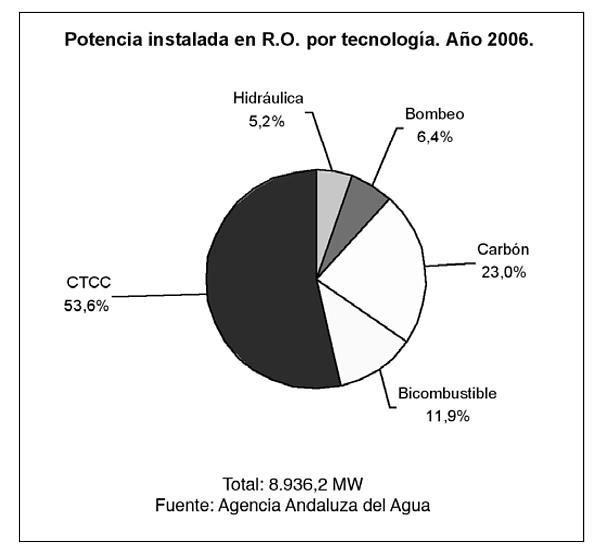

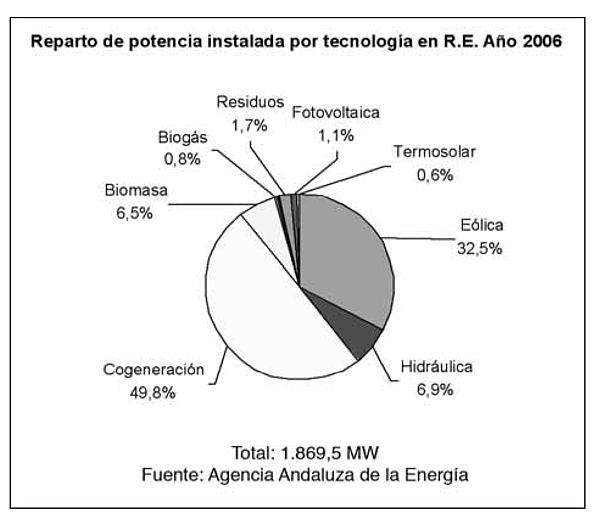

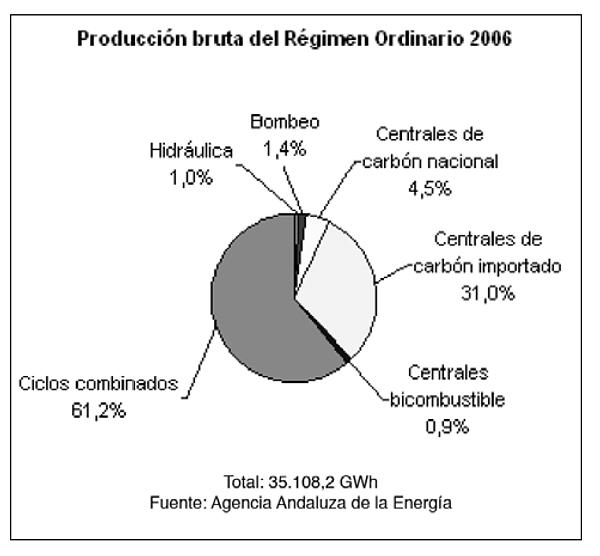

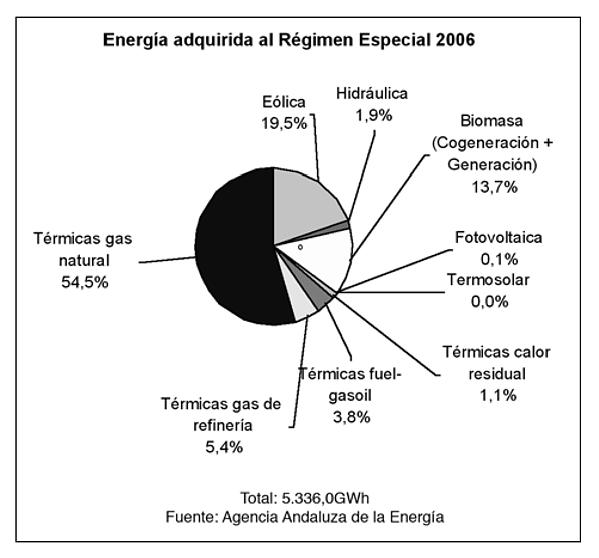

Gráfico 9

Desde finales del año 2000, la potencia eléctrica instalada en Andalucía se ha duplicado, pasando de 5.183,3 MW a 10.805,7 MW. Este incremento ha venido de la mano de tecnologías más eficientes y con niveles de emisión muy inferiores a las del parque de generación eléctrica existente al inicio de dicho período.

Gráfico 10

| Potencia (MW) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

| Régimen ordinario | 4.213,7 | 4.218,3 | 5.012,3 | 4.940,3 | 7.262,3 | 8.493,2 | 8.936,2 |

| Régimen especial | 969,6 | 1.068,2 | 1.201,1 | 1.310,9 | 1.443,1 | 1.591,0 | 1.869,5 |

| Potencia total | 5.183,3 | 5.286,5 | 6.213,4 | 6.254,2 | 8.705,4 | 10.084,2 | 10.805,7 |

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía

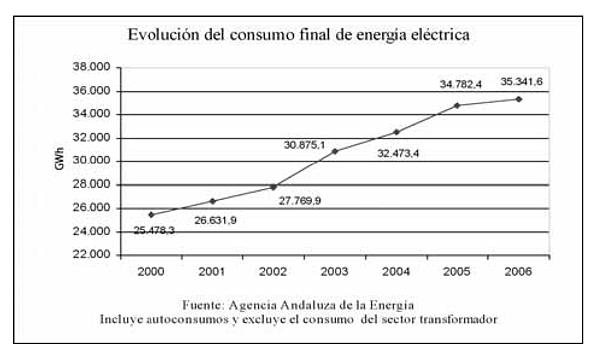

La sucesiva ampliación de la potencia instalada ha cubierto el fuerte incremento de demanda eléctrica en estos últimos años, consecuencia del desarrollo económico y social de Andalucía. La demanda final de energía eléctrica en la Comunidad Autónoma de Andalucía ha experimentado un continuo crecimiento aunque se ha atenuado en 2006. Este crecimiento ha sido generalizado en los distintos sectores de actividad hasta 2005, disminuyendo en 2006 el consumo del sector primario y de la industria, por este orden. En el periodo considerado, el crecimiento acumulado fue del 38,7%, siendo del 1,6% durante el 2006 alcanzándose los 35.341,6 GWh.

Gráfico 11

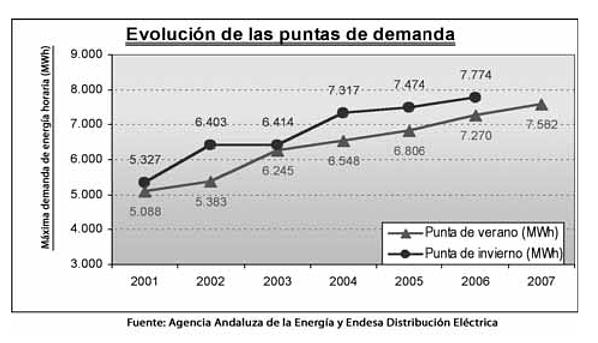

Al igual que la demanda acumulada, las puntas de Cuadro 8. Capacidad de transformación de la red eléctrica invierno y verano han presentado una tendencia fuertemente alcista en el período de vigencia del Plan.

Gráfico 12

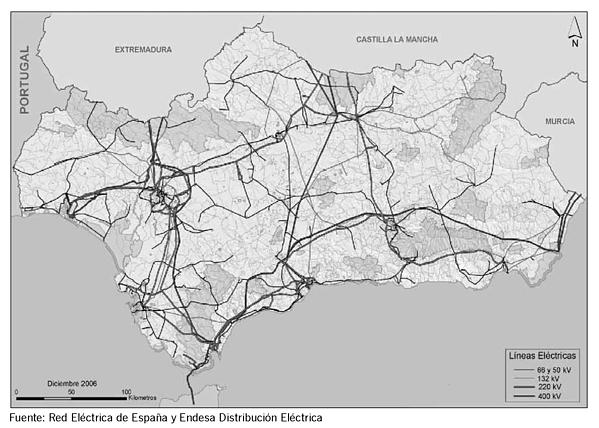

La longitud total de los circuitos de la red de transporte y distribución de más de 50 kV crecieron un 7% en el período 2003-2006, situándose en 13.573 km al finalizar 2006.

En la siguiente tabla se recoge los kilómetros de líneas existentes de transporte y distribución por escalones de tensión.

| Tensión (kV) | 2003 (km) | 2006 (km) | |

| Red de Transporte | 400 | 1.297 | 1.543 |

| 220 | 2.615 | 2.644 | |

| Red de Distribución | 132 | 2.896 | 2.955 |

| 66-50 | 5.871 | 6.432 | |

| TOTAL | 12.679 | 13.573 | |

Fuente: Endesa Distribución Eléctrica y Agencia Andaluza de la Energía

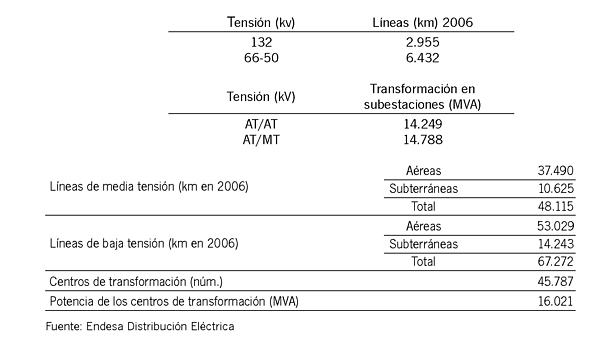

En el período de vigencia del PLEAN, la capacidad de transformación en subestaciones creció un 42,1%. En la siguiente tabla se recoge la potencia de transformación existente por niveles de tensión.

| Potencia (MVA) | ||

| Tensión (kV) | 2003 | 2006 |

| 400/220 | 6.720 | 9.720 |

| 400/132 | 180 | 780 |

| AT/AT | 10.607 | 14.249 |

| AT/MT | 10.322 | 14.788 |

| TOTAL | 27.829 | 39.537 |

Fuente: Endesa Distribución Eléctrica y Agencia Andaluza de la Energía

En el período 2003-2006 el número de kilómetros de líneas aéreas y subterráneas de media tensión aumentaron un 4,2% y un 32,3% respectivamente. En baja tensión, la extensión de las líneas aéreas se incrementó en un 3,4%, siendo el crecimiento de las líneas subterráneas del 9,2%. La potencia de los centros de transformación se incrementó un 16,0%.

La siguiente tabla recoge los valores paramétricos de la red de distribución de energía eléctrica de media y baja tensión.

| 2003 | 2006 | |

| Líneas aéreas de media tensión (km) | 35.971 | 37.490 |

| Líneas subterráneas de media tensión (km) | 8.028 | 10.625 |

| Líneas aéreas de baja tensión (km) | 51.269 | 53.029 |

| Líneas subterráneas de baja tensión (km) | 13.040 | 14.243 |

| Centros de transformación (núm.) (1) | 50.248 | 45.787 (2) |

| Potencia de los centros de transformación (MVA) (1) | 13.813,2 | 16.021,2 |

(1) Incluye sólo centros de distribución con transformación MT/BT.

(2) La disminución se debe a una depuración de la base de datos de Endesa Distribución Eléctrica.

Fuente: Endesa Distribución Eléctrica

Por otra parte, a raíz de incidencias en el suministro de energía eléctrica que tuvieron lugar en verano de 2004, la Junta de Andalucía creó en dicho año la Unidad de Coordinación, Seguimiento y Control del Suministro de Energía Eléctrica con la finalidad de realizar el seguimiento continuado de los parámetros eléctricos e incidencias en el suministro.

Los indicadores de calidad de suministro Tiempo de Interrupción Equivalente de la Potencia Instalada (TIEPI) y Número de Interrupciones Equivalente de la Potencia Instalada (NIEPI) han mejorado considerablemente en estos años y están en proceso de convergencia claro hacia la media nacional.

| TIEPI | |||||

| Zona (8) | Máximo (Horas) (Art. 106 RD 1955/2000) | España 2005 | Andalucía 2005 | Andalucía 2006 | Variación Andalucía |

| Urbana | 2 | 1,44 | 1,82 | 1,28 | -30% |

| Semiurbana | 4 | 2,30 | 3,06 | 2,05 | -33% |

| Rural Concentrada | 8 | 3,13 | 5,26 | 4,34 | -17% |

| Rural Dispersa | 12 | 5,01 | 6,72 | 5,72 | -15% |

| NIEPI | |||||

| Zona | Máximo (núm. veces) (Art.106 RD 1955/2000) (9) | España 2005 | Andalucía 2005 | Andalucía 2006 | Variación Andalucía |

| Urbana | 4 | 1,76 | 2,58 | 1,79 | -31% |

| Semiurbana | 6 | 2,62 | 3,68 | 2,73 | -26% |

| Rural Concentrada | 10 | 3,21 | 5,27 | 5,03 | -5% |

| Rural Dispersa | 15 | 4,31 | 5,68 | 5,23 | -8% |

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y Endesa Distribución Eléctrica

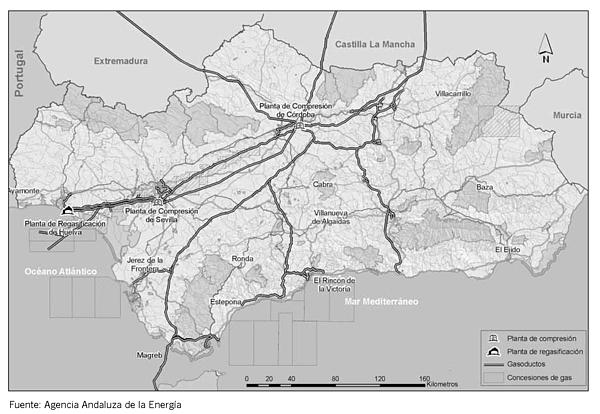

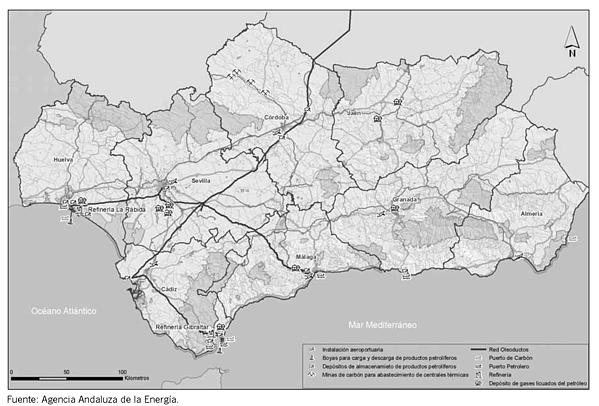

4. Infraestructuras de transporte y distribución gasista.

El PLEAN marcaba como objetivo estar en disposición de suministrar gas natural al 90% de la población que reside en los núcleos de más de 20.000 habitantes y llegar con el gas natural canalizado a las ocho provincias andaluzas.

La Junta de Andalucía, consciente de las ventajas que aporta la utilización del gas natural tanto en los sectores finales como en la generación de electricidad respecto a la utilización de otros recursos como los derivados del petróleo y el carbón, ha realizado un importante esfuerzo durante el período de vigencia del PLEAN, apostando por el desarrollo de la red de transporte y distribución de gas natural, con una visión global e integrada en sus planificaciones, muy especialmente en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Su principal finalidad ha sido la atención de las necesidades de los habitantes y la actividad de Andalucía.

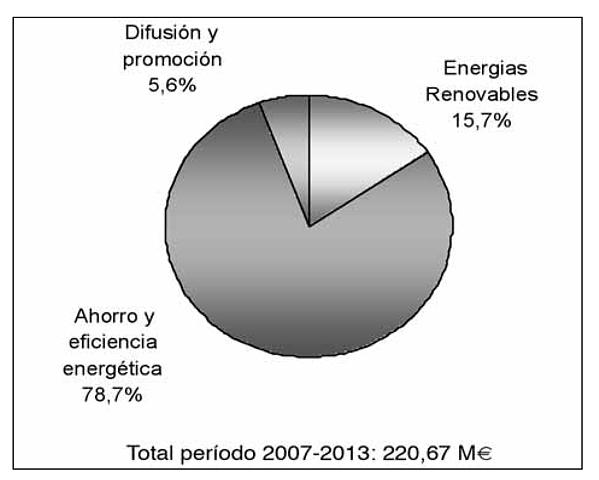

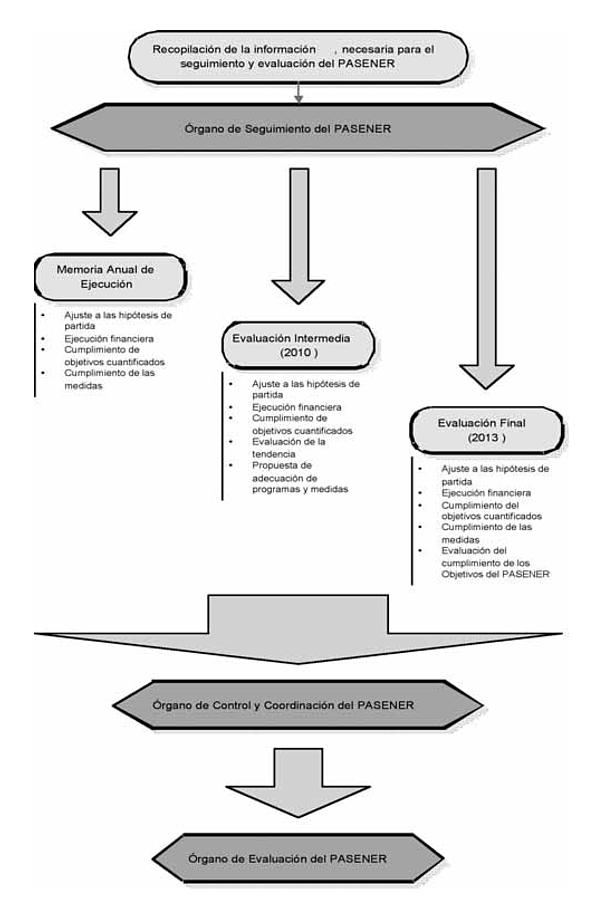

Entre los años 2003 y 2006, se ha participado activamente en la planificación del sector del gas natural, concretamente en la revisión de la planificación aprobada en el año 2002 y en las propuestas elevadas al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la nueva planificación con vigencia hasta el año 2016, en las que se han incluido estrategias de desarrollo regional basadas en el mismo Sistema de Ciudades contemplado en la planificación territorial.